111弁当箱法では、達成すべき炭水化物率を総エネルギー量の50-60%(%E)に設定していることを第7回ブログで説明しました。111弁当箱法では、たんぱく質率・量の設定についても利点があります。今回は、111弁当箱法でのたんぱく質率・量について、種々の食事ガイドラインやエビデンスに沿って解説したいと思います。(2025年3月30日記載)

はじめに

久しぶりの投稿になりますが、今回は、111弁当箱法での、たんぱく質率・量について解説します。

弁当箱を使うことの栄養組成へのメリット

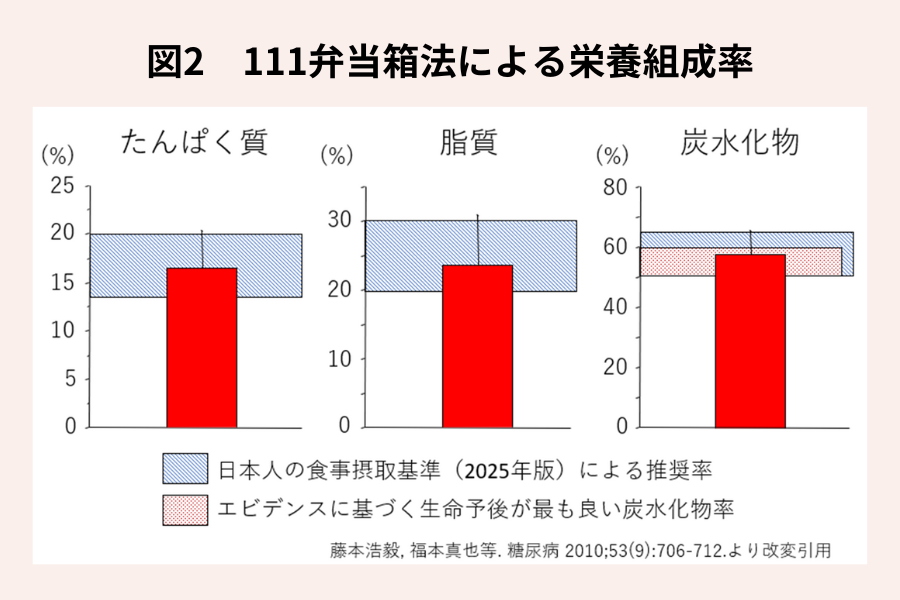

欧米を中心に世界各国で使われているポーションコントロールプレート(PCP)は、基本的に、皿の2分の1を野菜(あるいは+果物)、残りの4分の1をそれぞれたんぱく質食品(肉や魚等)と炭水化物食品(穀類等)の3つのセクションに分画したもので、2次元PCP(図1A)は食事ガイドとして、3次元PCP(図1B)は、様々なデザインのもの(直径9inch, 22.9cm~10inch, 25.4cm)が販売されており、教育用かつ実践用として使われます(Nutrients 2021;13:1978)。これらのPCPでは、プレート(皿)が使われますが、食品群の区画は、皿にデザインとして描かれていたり、立体的な仕切りを付けて分けられています。しかし、各区画を超えて食品の「積み重ね」が生じたり、高さに制限が無いことから「盛り付け過ぎ」が生じ易く、食事毎の栄養組成のバラツキが大きくなることが指摘されています(Nutrients 2021;13:1978)。一方、弁当箱では、食品群を区画し易く、立体的な高さ制限もあるため、栄養組成のバラツキを小さくすることができます(図2)。安定した栄養組成率を達成できることは、弁当箱を使うことの大きなメリットの一つです。

日本でのたんぱく質量の推奨状況

日本人の栄養摂取基準(2025年版)では、主な生活習慣病やフレイルの発症予防等を目的として、たんぱく質の摂取目標値を13-20%E(65歳以上では15-20%E)としています。

特に上限目標の設定については、20~23%E前後のたんぱく質摂取が、成人における各種代謝状態や高齢者の腎機能に好ましくない影響を及ぼす可能性が指摘されていること(Food Nutr Res. 2013;57:21245)や、たんぱく質の過剰摂取による心血管イベントのリスク増加が示唆されていること(J Am Soc Nephrol 2009;20:1797-1804)、システマティックレビューにて高齢者ではたんぱく質率20-23%エネルギーを超える場合の安全性が確認出来なかったこと(Food Nutr Res. 2014 Feb 11:58)から、十分な科学的根拠は得られていないものの、20%E(1.5g/kg体重/日相当)を上限目標値としています。

一方、たんぱく質摂取量の減少は、高齢者のフレイル・サルコペニアの原因になるため、フレイル・サルコペニア予防のためには、健康な高齢者では目標体重1㎏あたり1.0~1.2g/日以上、低栄養のリスクがある高齢者は目標体重1㎏あたり1.2~1.5g/日を摂取することが推奨されています(日本老年医学学会・日本糖尿病学会編. 高齢者糖尿病診療ガイドライン2023)。

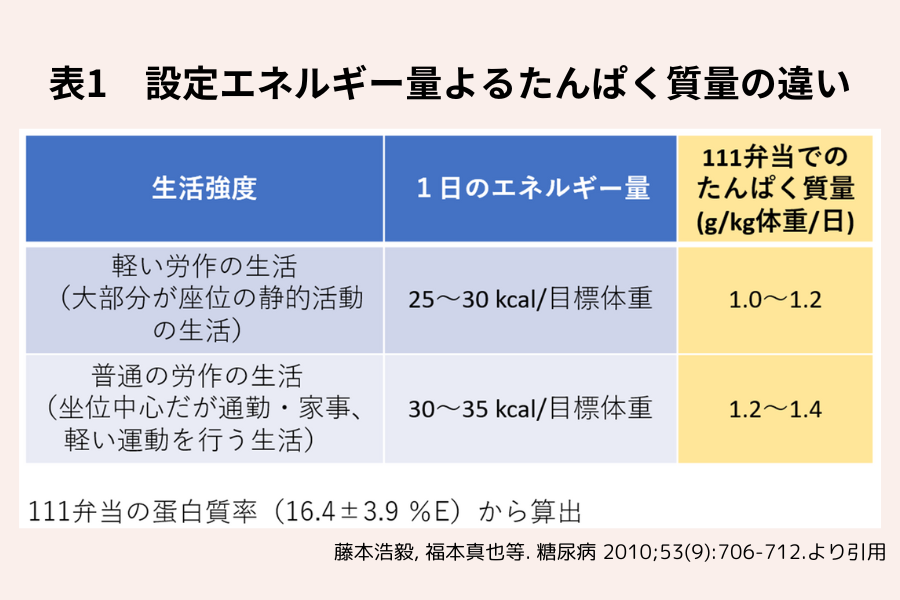

111弁当箱法では、設定エネルギー量によってたんぱく質量は変化しますが、上記全ての目標値を達成しており(表1)、安全かつ十分量のたんぱく質を摂ることが可能です。このように、111弁当箱法は、広い年齢層において、たんぱく質率や量を適正化することについても有効です。

たんぱく質摂取量からみた111弁当箱法の不適応例

アスリートにとって、たんぱく質の摂取は、筋の修復、リモデリングを促進し、運動後の筋力および筋肥大関連の反応を改善するために重要で、非アスリートと比べ、高レベルでの質と量のたんぱく質摂取が必要とされます(Front Nutr. 2024;10:1331854)。国際スポーツ栄養学会(ISSN)は、ほとんどのアスリートが1.4~2.0g/kg体重/日を目標にすることを推奨しており、更にレジスタンストレーニングの場合には3.0g/kg体重/日を超えるタンパク質摂取が除脂肪体重に望ましい変化を生じ得るとしています(J Int Soc Sports Nutr. 2017;14(1):20)。このように、アスリート用食事プランの目的や摂取量基準は、111弁当箱法の対象者であるダイエッターや生活習慣病治療者のそれとはかけ離れているため、アスリートに111弁当箱法は適用できません。

更に、慢性腎臓病(CKD)患者では、腎機能障害の進行抑制目的で、腎機能低下の進行度に合わせた段階的なたんぱく質制限(0.6~1.0g/kg体重/日)が必要となるため(日本腎臓学会編. CKD診療ガイド2024)、111弁当箱健康法の使用にあたっては、主治医への確認が必要となります。

その他にも、妊婦等、たんぱく質摂取にそれ特有の摂取基準がある場合がありますので(日本人の栄養摂取基準・2025年版)、注意が必要です。

まとめ

111弁当箱法では、高齢者を含め、広い年齢層・目的にかなう適切なたんぱく質率・量(13~20%E, 1.0~1.5g/kg体重/日)の食事を簡単に作ることができます。ただし、アスリートやCKD患者、妊婦等、たんぱく質摂取に特別な調整が必要な場合がありますので、その時は、指導者や主治医との相談が必要です。

コメント