~それは代表的なポーションコントロール法~

前回ではポーションコントロールツール(PCT)の概要について説明しました。代表的なPCTであるポーションコントロールプレート(PCP)を用いた方法は、特にプレート法と呼ばれ、『ポーションコントロール法』とほぼ同義に扱われることもあります。プレート法では、2次元(2D)プレートモデルを用いた方法と、3次元(3D)プレートを用いた方法があり、今回はまず、2Dプレートモデルを中心に解説したいと思います。

プレート法とは

プレート法は、1987年よりスウェーデン糖尿病協会および英国栄養士会地域栄養グループにより開発され、食事指導の簡易な方法として推進されてきました (1)。欧州で一般的に使用されるようになったこの視覚的な方法は、従来の交換ベースの食事指導法(食品交換法、フードエクスチェンジシステム)に代わるシンプルな方法として、多くの国の食事ガイドラインや疾患治療用(特に肥満症、2型糖尿病、虚血性心疾患)の食事療法に取り入れられ、今では4大陸をカバーするアメリカ(カナダ、アメリカ)、アジア(韓国、スリランカ、トルコ)、ヨーロッパ(オランダ、スイス、イギリス)、オセアニア(オーストラリア、ニュージーランド)で活用されています (2)。

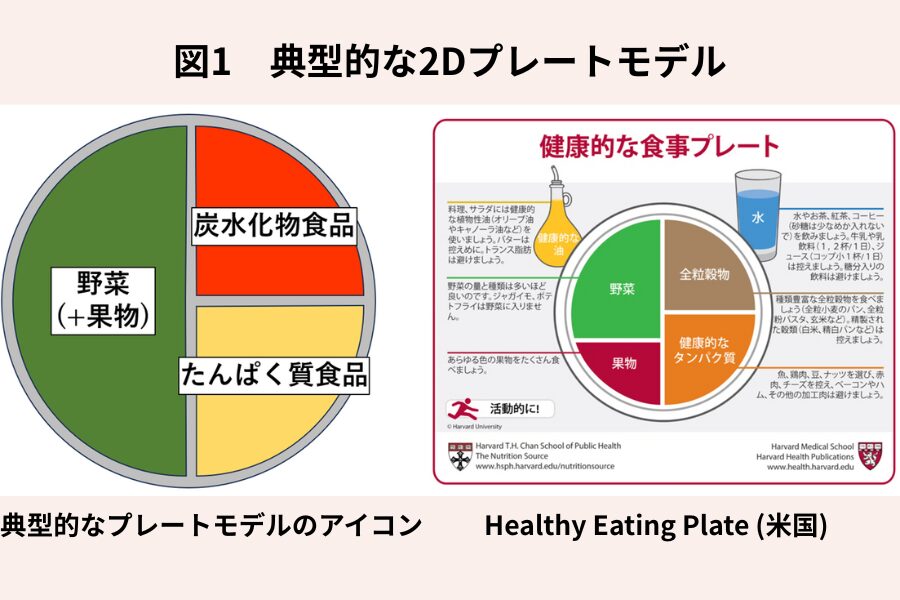

このモデルの中心となるのはディナープレートで、これは円グラフとして機能し、異なる食品群に属する食材がプレート上の何割を占めるべきかを明確に示します。このモデルの特徴は、そのシンプルさにあります。典型的なプレート法では、皿の半分を非デンプン質の野菜(+果物)に、4分の1をたんぱく質食品に、4分の1を炭水化物食品に割り当てたデザインになっており(図1)、食品群で分割したそのデザインのおかげで、過剰に摂取されがちな食品成分 (糖質とたんぱく質) の分量を制御しながら、野菜などの望ましい食品の分量を増やすのに役立ち、プレート上の食品の割合を改善することで、主要な栄養素の不均衡を是正することができます。更に、このことは、エネルギー密度の高い食品(穀物、デンプン質食材、肉料理)を減らすことに繋がり、過剰なエネルギー摂取の削減にも役立ちます。

プレート法での注意点の1つは、流動性食品や混合性食品の場合に、その分類や分量の見極めに困るケースが多い事であり、管理栄養士によるサポートが推奨されます。また、実践時には、食品を山のように盛り付けすぎないよう、隣の食品群と積み重ねが生じないよう、利用者への説明が必要です。

オリジナルである概念的な2Dプレートモデルは、適切な食事を指導するためのシンプルな教材として採用され、食器として使用される実践的な3次元 (3D) プレート(図2)は、食事理論と実践の関連性を強化するのに有効です (3)。2Dモデルも3Dプレートも、PCツールとしての有効性が示されていますが (3, 4)、それぞれに多少の違いがありますので、分けて理解する必要があります。

2Dプレートモデル(図1)

プレート法の特徴はそのシンプルさにありますが、食事計画に複雑なアプローチを期待する一部の医療者やクライアントからは、これが欠点と見なされることがあります。そのためか、各ガイドラインにおけるプレート法の解釈や重み付けは様々で、プレートを分画した図(アイコン)が単なる象徴として使われるケースから、そのアイコン自体を食事療法の中心として扱うものまで、その役割は各ガイドラインによって違っているようです。

アイコンが単なる象徴として使われる例として、米国農務省(USDA)が国民向けに推奨しているMyPlateがあります。MyPlateでは、性別、年齢、体格、活動性、体重の維持目的か減量目的かといった条件に応じてエネルギー摂取量が設定され、それに応じて各食品群に分類する食材のサービングサイズが決まり、食事が組み立てられます。食品群の比率はプレート法のアイコンに沿っていますが、フルーツ、野菜、穀物、たんぱく質食材、乳製品の一日摂取量を各食品のサービングサイズとして提示する食事指導法は、もはや食品交換表を用いた食事指導と差異が無くなっています。一方で、ハーバードHealthy Eating PlateやカナダのCanada’s food guide、シンガポールのMy Healthy Plate等はアイコン自体が食事療法の中心となり、食事の質を最優先した指導内容となっています。それらでは、サポート情報として、各食品群で推奨される具体的な食材や、その他の健康的な情報(オイルやドレッシング、塩分、飲料等)が提示されますが、サービングサイズやエネルギー量については言及されません。

2Dプレート法では、いずれのガイドラインでもプレートサイズについての設定はありません。MyPlateのようにサービングサイズが指定される場合は別として、プレート法では、サービングサイズやプレートサイズを設定せずにエネルギー量が制御されます。その機序は、特徴的な各食品群の分割割合にあります。この適切な分割によってエネルギー密度の高い食品(穀物、デンプン質食材、肉料理)を減らし、エネルギー密度の低い非デンプン質野菜を増やすことでエネルギー制限が達成されます。実際に、アイコン単独の栄養指導であってもエネルギー摂取量を削減できることが報告されています (5)。

プレート法の食品群に関する注意点

食品群の定義には、各国特有の食事・食材事情や疾患特異性等に応じて、多少のバリエーションや特徴があります。「野菜」分画には主に非デンプン質野菜をのせることが想定されていますが、果物の摂取を推奨するプレート法では、果物はこの分画に含められます。一方で、疾患治療用、特に糖尿病治療用のプレート法ではプレート内に果物の設定はありません。「炭水化物」分画は「穀物」と表示されることもあり、基本的には全粒穀物や低GI食材が推奨されますが、デンプン質野菜(ポテト等)はこの分画に含まれます。「たんぱく質」分画では、加工肉よりも魚や植物性たんぱく質(豆腐やナッツ類等)が推奨されていますが、赤身肉の取り扱いはプレート法が準拠する各ガイドラインに応じて違うようです。乳製品を追加セクションとして設定し、牛乳や乳性飲料を推奨するプレート法もあれば(米国のMyPlate等)、牛乳やジュースの摂取を制限し水を飲むことを推奨するプレート法もあります(ハーバードHealthy Eating Plate等)。このように、プレート法によって、食品群の定義や解釈が違うことがあるため、プレート法を行う際には、その確認が必要です。

まとめ

今回は、特に教材として使用される概念的な2Dプレートモデルを中心に解説しました。次回は、食器として使用される実践的な3Dプレートを中心に解説したいと思います。

引用文献

1. Camelon KM, Hådell K, Jämsén PT, Ketonen KJ, Kohtamäki HM, Mäkimatilla S, et al.The Plate Model: a visual method of teaching meal planning. DAIS Project Group. Diabetes Atherosclerosis Intervention Study. J Am Diet Assoc. 1998;98(10):1155-8.

2. Vargas-Alvarez MA, Navas-Carretero S, Palla L, Martinez JA, Almiron-Roig E. Impact of Portion Control Tools on Portion Size Awareness, Choice and Intake: Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021;13(6):1978.

3. Jia SS, Liu Q, Allman-Farinelli M, Partridge SR, Pratten A, Yates L, et al.The Use of Portion Control Plates to Promote Healthy Eating and Diet-Related Outcomes: A Scoping Review. Nutrients. 2022;14(4):892.

4. Jayawardena R, Swarnamali H, Ranasinghe P, Hills AP. Impact of portion-control plates (PCP) on weight reduction: A systematic review and meta-analysis of intervention studies. Obes Res Clin Pract. 2021;15(2):106-13.

5. Bachman J, Christaldi J, Tomasko A, Castellanos DC. Translating MyPlate into Food Selections that Meet Dietary Guidelines Recommendations. Journal of Human Sciences and Extension. 2016;4(3):7.

コメント